Ермак и Епишка

Епишка, сгибаясь под волчьей тушей, хрустя ивовыми лаптями, спускался звериной тропой в Яблоневый буерак к своей бурдюге – землянке. Вечерело.

Закатное небо меж туч кровянилось, как свежая рана. Верхами гор гудел обломный ветер, сдирал с шиханов худосочные деревца, сорил сыпучим замшёлым камнем.

— Ох, не к добру, не к добру непогодь! – сжималась в страхе душа христианская, и Епишка истово крестился. Недоброе предчувствие сбылось. Еще издалека охотник учуял вкусный дымок мясного варева, а там вскоре донеслась и пьяная разноголосица.

Что было делать Епишке? И страх-то давил его грузнее волчьей убоины, и разбуженная тоска по человечьему духу подталкивала вперед; но пуще других чувств взыграло дерзкое любопытство беглеца-отшёльника:

— Что за пришлое буянство? Может, такие же сбродники, как я?

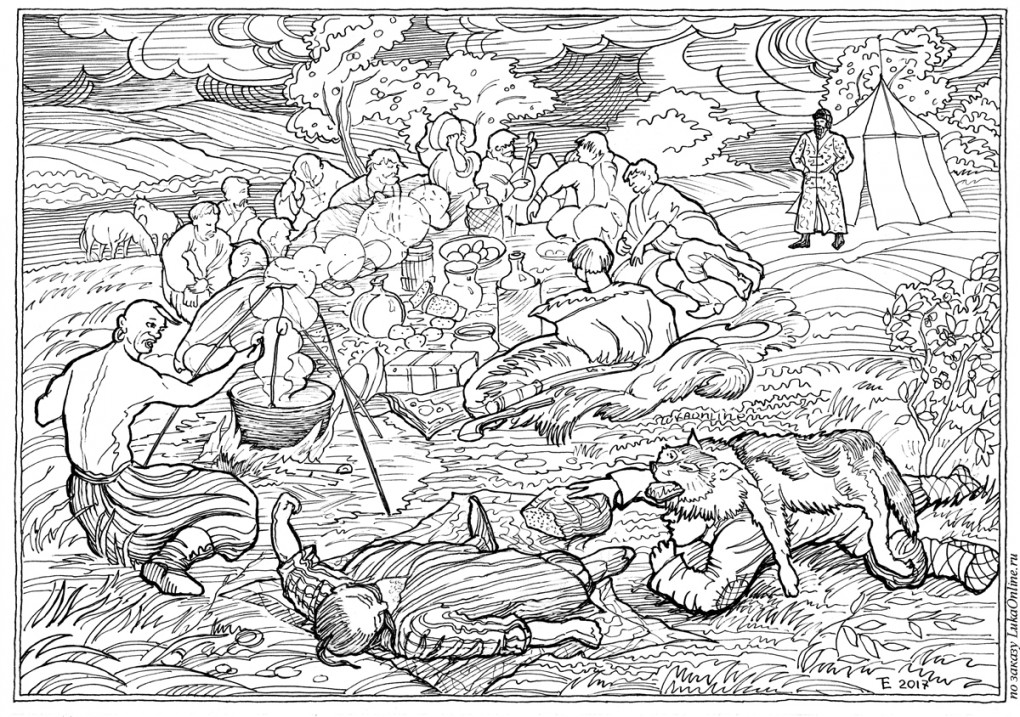

И решил Епишка подкрасться и все выведать вблизи. Вот подкрался он с звериной мягкостью, раздвинул орешник, да тут же и одеревенел. Под яблонькой-дикаркой, близ его родной бурдюги, бились на ветру раздернутые шатровые полотнища, а вокруг шатра дымился, дотлевал, заодно с кострами, привольный пир низовой вольницы.

Вразброс на овчинах и рогожах, среди обсосанных костей и опрокинутых чашбратин возлегли удалые разбойнички – кто в тяжелых сапогах с подковами, кто в стертых добела сочнях из кабаньей кожи.

Одни уже богатырски храпели, подложив под головы драные зипуны или какие-нибудь смурые кафтанишки; другие ещё что-то дожевывали, пуча осовелые глаза; третьи, буйные во хмелю, драчливо хватались за пистоли, за кривые, азиатских статей шашки, за кистени на перевязках из пожилины – за все, что под рукой было; однако страшный атаманский голос из шатра вмиг укрощал взыгравшую хмельную силу.

— Ножевая оравушка, казацкая, – решил Епишка. – Почесть, с дона накатили ватажничать, суда купецкие зорить. Да и меня, дуропьяны, разорили! Ну-ка, сунься к бурдюге.

Жирные запахи пиршества дразнили охотника. Подползти бы сейчас к артельному котлу да зачерпнуть прямо ладонью горячее варево! Но у котла сидел голый до пояса дядька с клоком сивых волос на бритом черепе – не то кашевар, не то дозорный – и выжаривал вшей из казацкого жупана.

Тогда Епишка начал к спящим приглядываться. Вон вблизи на ковре похрапывал добрый молодец в полосатом татарском халате, а в ногах его валялась коврига ржаного хлеба.

И Епишка, не будь дурнем, напялил волчью тушу поверх спины, весь как бы вобрался под её обвислую мякоть, пополз, пластаясь по-звериному. Еще, кажется, рывок, и он, ошалелый от голода, схватил бы ковригу. Но Епишка сызмальства был невезуч.

На беду ему, голый дядька у котла обернулся, увидел волчью напасть, вскричал истошно. Тотчас же всполошился весь разбойничий стан. В волчью тушу полетели каленые стрелы.

Очнулся израненный, окровавленный Епишка в атаманском шатре. Перед ним на дубовом пне, крытом синей камкой, восседал сам атаман в длиннополом яргане из черных жеребячьих шкур, в остроконечной с заломом бараньей шапке, из-под которой, словно дым, вылетали черные кудри, темня лицо, но высветляя глаза.

И грозен, пронзителен был их взгляд, а ещё грознее рыкающий голос:

— Ты кто? Не боярский ли изветчик? Что умыслил на стану?

Епишка, как ни ломило его тощий простреленный зад, повалился в ноги атаману.

— Какой от меня опас, батюшка? – прохрипел он жалостно.

— Я в охотниках хожалый. Здесь, в бурдюге, два летичка пролетовал. Да вот, батюшка, твои молодчики-соколики заселье там справили. Где теперича головушку приклонить?

— Молчи, костоглот! – прикрикнул атаман. – Сказывай: – не холоп ли ты беглый, уж не из самой ли Московии?

— Оттуда, оттуда, батюшка! Примучили меня приказные, я и ухлябал одного дьяка, вот как нонче волка в буеражине.

Атаман, довольный, громыхнул смехом на весь шатер:

— Ай да скорохват! Ай да волкорез!

И весь стан хмельными глотками подхватил меткую кличку, пущенную атаманом подобно стреле из лука; и пошла она греметь по горам, по буеракам бедовым эхом.

— А теперича думай во весь ум, – продолжал атаман. – По нраву ли тебе, Волкорезу, наше товариство? Не хочешь ли храбровать и дуванить вместе с нами?

Глянул Епишка на счастливые пьяные рожи есаулов, на пистоли и сабли за шёлковыми кушаками и, как кобель, тряхнул вскосмаченной головой:

— По ндраву ваше товариство! Буду с вами храбровать и дуванить!

— Тогда садись с Ермаком, ешь досыта, пей долюби! А утро придет – ступай с братами-соколами в подгляд и сделай высмотры судов купецких.

— Все сполню, батюшка атаман, – отвечал Епишка, подсаживаясь к Ермаку на дубовую коряжину, у самых его сапог сафьяновых с кистями и подковами. – Все курганы смотровые и удолия травяные покажу и речку тайную открою твоему воинству. Примут от нас слуги московитские ещё много скорби и досады!

Похвалил атаман Ермак Тимофеевич складную речь своего нового сокола и поднес ему серебряную братину с вином, а потом сам отхлебнул из нее, сказал:

— Вместях пили, вместях и сполох на Волге-матушке учиним.

Доверился атаман Ермак Епишке Волкорезу – и не посетовал. Утром казацкие струги да насады, будары да лодки кладные поднялись от Яблоневого буерака вверх по Волге до уремистой, в вечных сутемках лощине промеж двух курганов (один высок, обрывист, молодцеват, другой – пониже и плоский, как лепеха) и здесь раскинули стан, а все суда завели близ курганов в тенистое устье речонки, что усом отросла и Усой звалась же.

— Дюже укладное место, – одобрил атаман. – Ни одна купецкая али патриаршая насада не убережется. Теперь только б караульный подгляд устроить немешкотно.

— Будет и подгляд караульный, – сказал Епишка Волкорез и повел атамана и его есаулов на высокий курган.

Денек взыграл солнечный, с заволжским духмяным ветерком. Шли звериной тропой, сквозь бурелом, отбивались от гнуси летучей, но скоро выбрались на пологий скат в сосенках искривленных, в дубнячке-коротыше повеселели; а под ногами хрустел, щелкал белый дикий камень, ласкалась на ветру расчесанная гривастая ковыль-трава.

Однако вымучились степные казаки, не свычные к горной крутизне: – не раз обтирались, распаренные, обезноженные, полами темно-зеленых чекменей; Епишка же знай без роздыха, как орел-беркут, все тянул вверх да вверх на ветровой подмывающей струе, пока наконец не ухватился за свислые ветви яблони-дикарки и не выбросил свое ледащее, ещё не отъевшееся на атаманских харчах тело на белым-белую, каменистую, обдутую вершину.

А как взобрался атаман со своими верными есаулами да как глянул с кургана в солнечный простор – кремневым сердцем зашёлся, сытным воздухом захлебнулся:

— Ух ты, приволье божье, краса земная, несказанная!

Из глухой, неведомой дали московитской вырывалась Волга и на воле под солнцем лучезарным цвела ярче синей заморской камки, кипуче играла волной на стрежне, широким заплеском ложилась понежиться на подстеленные воловьими шкурами пески, окуналась в темные бездны лесов, забрызгивала, разыгравшись, голубые озера в луга заливные, лево-бережные, где паслись ногайские табуны, откуда замахивало кизячным дымом.

— Ай да молодчик курган! – вскрикнул захмелевший от радости Ермак. – Зваться ему отныне Молодецким!

Потом глянул на Епишку.

— Приказую тебе, Волкорезу, высмотры судов купецких отсюда, с кургана, вести. Чуть что, весть подавай на стан неотложно. А мы выдадим тебе, караульщику, припас одежный, снедь в преизбытке, огниво. Пали костер, как гостюшко желанный припожалует!

— Я не какой-нибудь худоумный, – отвечал заносчиво Епишка. – Все сполню. Да вот только, батюшка, сердце тоска гложет по вдовушке, по лебедушке, что на хуторке неподалеку отсюда живет. Гляди, заждалась она меня. Позволь, атаманушка, к ней наведаться. А уж после того посылай хошь в огонь, хошь в воду.

Сказал это Епишка так, для куражу. И пожалел, что сдуру дал волю языку непутевому.

Потому как Ермак от тех слов зло скосился и угрозливо зыкнул:

— Какой из тебя, Волкорез, казак, коли дело на бабу готов променять? Да она всякому дружеству может порухой стать!

Епишка примолк, скособочился и на дело заспешил. Место занял под навесистой скалиной, откуда лучше было высматривать.

И, весьма довольный собой, сытый, все ещё во хмелю, стал справлять свою новую службу. Внизу речка синей дорогой стелется, вверху небо такой же синевой полыхает. Теплынь. Тишина. После несусветной суматохи, которая так удачливо кончилась для Епишки, потянуло его в сон. Так и этак супротивился – не помогло. Что за напасть, сморил Епишку сон вконец. Ладно, решил вздремну маленько, а там и легче будет.

Не успел глаз сомкнуть, явилась к нему в бурдюгу белолицая молодушка.

Говорит ему сладкие как мед слова:

— Хоть ты, Епишка, и не барского роду-племени, хоть и зарос, ровно пудель бездомный, а все равно люб моему сердцу. Бежала я из хором своих от мужа постылого в твою лачугу убогую. Тут мне будет и рай и услада. Да что же ты, ненаглядный, не встречаешь, не приласкаешь меня, разнесчастную? Аль не рад, что припожаловала?

И тянется к Епишке белыми руками. Шёлестят на ней шёлка-бархаты.

А он, как на грех, не может ни сдвинуться, ни слова сказать. То ли радость нежданная сковала, то ли колдовская сила в камень его превратила? Долго маялся-томился Епишка в смертной тоске. Когда же открыл глаза, увидел, что прямо перед курганом купецкая насада в уторопь бежит.

— Ох, и дуросвет я! – застонал Епишка. – Что ж теперь-то будет?

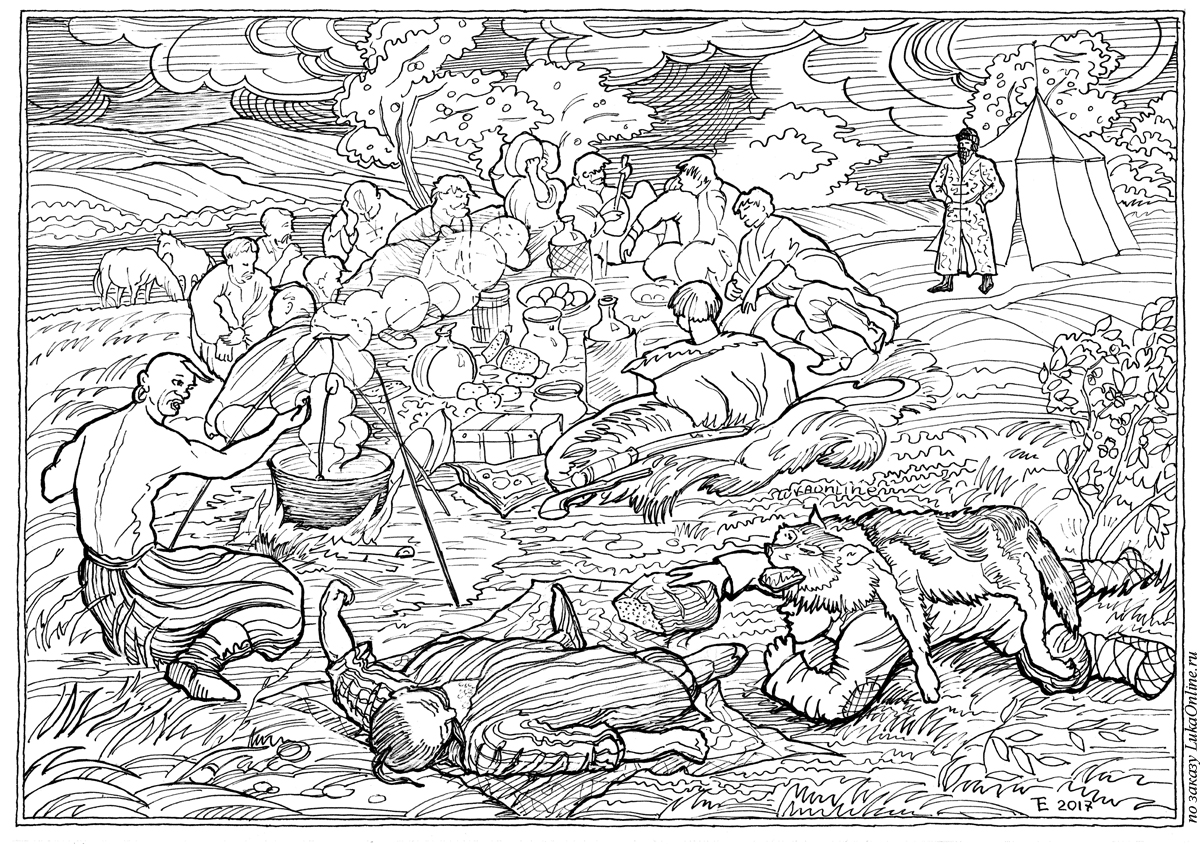

Лишь зорька затеплилась да ветром стало выдувать туман из лощины – собрался под курганом казацкий круг.

Близ раздернутого шатра восседал Ермак во всем атаманском обличье: – атласный кафтан на нем огнем полыхает, кисти и петлицы серебрятся, шарики-пуговицы тоже из тянутого серебра, на голове баранья шапка с малиновым верхом.

Пообочь атамана есаул Ивашка Кольцо стоял с казацким знаменем, на котором голопузый казачина в штанах на-малеван:

— Сидит он верхом на бочке, как на добром коне, в правой руке держит саблю, в левой – дымящуюся трубку.

Казаки – те возлегали вкруговую, сонные, с дряблыми сердитыми лицами, а в кругу засохшим деревцем поник обесславленный Епишка Волкорез – над ним и судилище артельное, праведное.

— Браты матерые казаки, я открываю круг! – рыкающим голосом, не сулящим добра, обратился атаман. – Мое слово наперед, ваше напослед. Наш высмотрщик Епишка, по прозванью Волкорез, опозднился нам клич подать, и мы в догон за насадой купецкой пустились, да мы ту насаду не полонили, добычу не раздуванили, а нам стрельцы царские погромище учинили: – струг с борта вырешетили, кормщика Елисея Полухана изранили, а Якуньку Гусаку— того потопили. И за все лихо ответчик Епишка, он же Волкорез, и мы, браты матерые казаки, должны его судить и другим укорот дать.

Смолк атаман и выжидающе глянул на казаков:

— Что скажете, браты-соколы?

И, словно стрелы с тетивами, сорвались приговорные слова с казачьих уст:

— От Волкореза нам поруха, покор!

— Он купецкую насаду упустил – не мы!

— В бочку Епишку да с горы вниз!

— Костер распалить и ужарить!

Махнул атаман пламенным рукавом и, когда смолкли рыкающие голосья, молвил:

— Быть по-вашему, браты матерые казаки! Наладим грехопуту вечный опочив! Схватить его да на суку вздернуть принародно!

Тут от страха обезноженный Епишка покачнулся и упал головой в траву, а зад по-страусиному выставил.

Но когда схватили его два дюжих молодца, откуда и сила взялась – вырвался из тяжелых лап, кинулся в ноги атаману, вскричал с горя-отчаянья:

— Помилуй, батюшка! Дай грех перед товариством замолить! Только приказуй – уловлю купецкую насаду! Никуда не убежит, сама в руки попадет, ей-ей!

Вскинул соболиные брови атаман Ермак:

— Чего квохчешь без надобы? Как же ты рыбу ухватишь, коли из сети вырвалась?

Ударил Епишка головой о землю и раз, и другой:

— Пымаю, пымаю насаду! Только не вели казнить вели миловать!

Атаман переглянулся с есаулом Ивашкой Кольцо, сказал увесисто:

— Встань и говори слово путное, советливое.

Поднялся Епишка и, тряхнув вскосмаченной головой, заговорил без роздыха:

— Обещался я, батюшка, тебе тайный ход открыть. Вот сядем-ка мы в будары легкие и поднимемся по Усе вверх, а где переволока, там лодки вытянем да по земле их переволочим и опять в Волге очутимся, купца станем поджидать, пока он по Самарской Луке горы обходит и над нами посмехается.

Тут враз казаки загалдели, как на привальном пиру, голосья у всех веселые, без рыка, – и Епишка понял: – он спасен!

Вилась украдчиво серебряной змеей разбойная Уса в кустах прибрежных, навесистых, тенью ласковой, дремучей студила тела казацкие; а над кустами леса-дебри вскидьгаались тучей, над лесами горы громоздились, горбатились, плешистые.

Епишка с атаманом напереди плыл на длинной бударе о шести веслах – путь верный указывал, чтоб не заносило на каменья известковые – в заводи, на тихую струю, утягивало.

Плыли вспугивали жизнь лесную. Взвивались из камышовых насидок невиданные красные утки, свечой уходил ввысь черный аист, рычал на водопойной тропе растревоженный медведь, трусливые олешки с треском вламывались в зеленодремную сумеречь.

— Здесь наше поселье, лучшего не сыщешь, – говорил атаман Ермак под скрипенье кочетков весельных, и откликались согласно казаки-веселыцики:

— Тут нашу крепь слаживать, здесь гнездиться! Придвинулись холмы, взрезанные, как каравай, узкими ущельями: – кружили над ними орлы-беркуты – властители Жигулей.

А как малость отлегли холмы и отмель песчаную выбросили, сказал Епишка Волкорез:

— Здесь переволока, отсюда будары посуху тянуть версты две-три, не более!

Казачья ватага с сотню чубов впряглась в наплечные трехжильные веревки и под окрики старшин-десятников:

— Ходи, ходи, соколики, веселее! – потянула пустые и кладные бударки через лужки приветные и буреломы, сквозь орешник густой и дубовую рощу; а где неспробой было – секирами секли гущину да под днища бревна-катыши подпихивала.

За полдень, вскинувшись на хребтину горы, увидели казаки солнечную Волгу и шкурой распластанный рыжий остров, за ним – воложки и низины кудрявой поймы – владенья засмиревшей Орды.

На хребтине меловой, водораздельной, где люто припекало, выпили казаки по чарке привальной и заскользили вниз, хоть садись в будары заместо саней!

Вскоре уже выволочились к реке, в прибрежных тальниках затаились; а чтоб вернее перехватывать купецкую насаду, надумал атаман и на остров послать несколько бударок и наказал есаулу Игреньке Бубенцу враз нападать, как только махнут с берега белым полотнищем.

И легла над Волгой вечерняя тишина. Под ленивые приплески волн суетно, тяжко бились казацкие сердца. Но всех пуще волновался Епишка Волкорез:

— Не дай бог, снова не дастся в руки насада – останутся браты-соколы без воровского прибытка и с досады опять смерть посулят ему, разнесчастному Епишке!

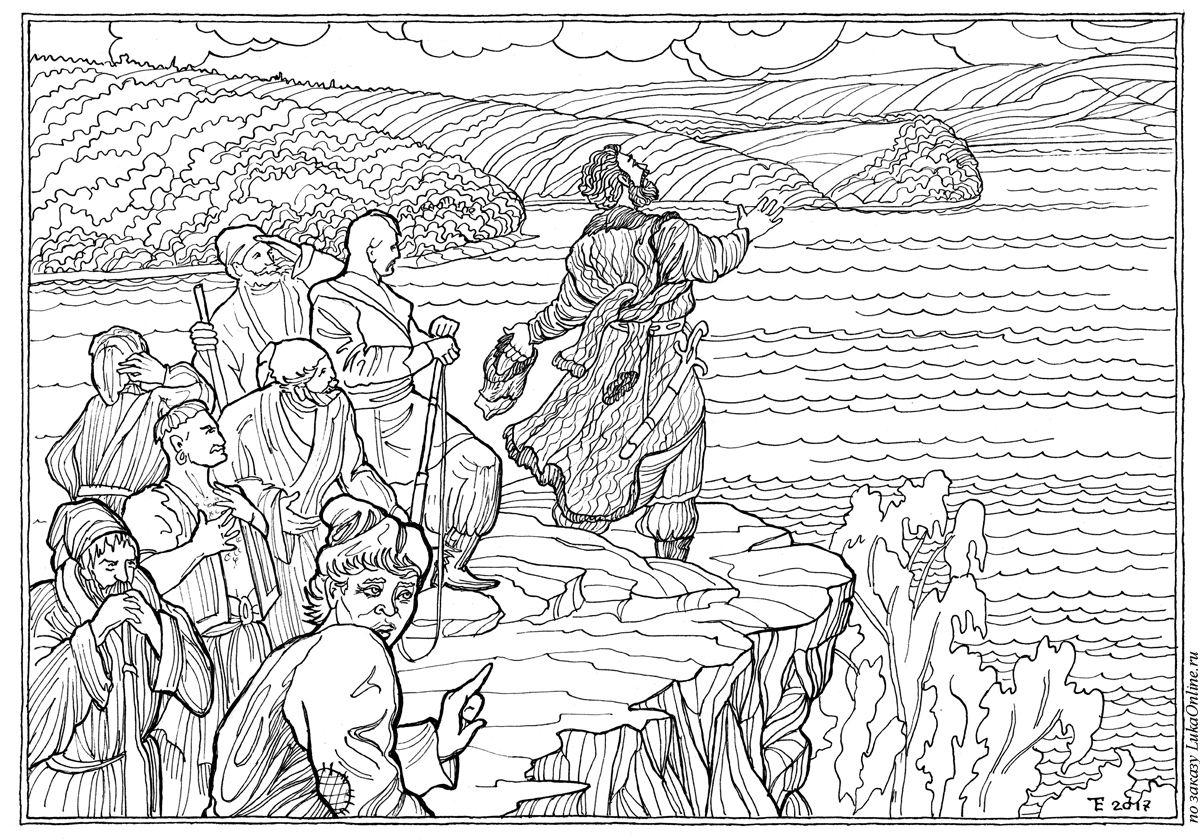

— Ватарба-а! – возгласил дозорный с береговой кручи и махнул полотнищем.

— Ватарба-а!

Купецкая насада ползла стрежнем, паруса её обвисали в безветрии.

— Айда на переем! – гаркнул атаман Ермак. – Рви, ребятушки!

Остря щучьи носы, на едином выплеске сиганули будары из раздернутых тальников.

Впереди всех летела атаманская, о шести веслах. Ражие, отбористые гребцы вовсю взваривали. Епишка, корчась на корме, черпал воду кожаным ведром и обливал взмыленных весельщиков.

— Навались! – взбадривал атаман. – Качай, покачивай! От берега, от острова слетелись разбойные будары на поживу.

Глухо, всполошено взлаивал чугунный колоколец на купецкой насаде; взблескивали там, за нашитыми на борт досками, бердыши нанятых стрельцов, кровенели их шапки; доносились между колокольными вызвонами начальственные покрики:

— Ратуйте, воины стрелецкие! Ратуйте!

Вперекор этим покрикам, взбалмошному звону ревела атаманская гортань:

— Дери, царапай!

Хрястнули, сойдясь, борта. Епишка при толчке едва удержался на корме.

А гребцы, выкинув из воды весла с железными крючьями на концах, мигом взбагрили насаду.

— Сарынь! – ревел страшливо, угрозливо атаман Ермак. – Шары на палы!

Стрельцы, однако, не растерялись – махнули бердышами, норовя перерубить багры.

Но казаки враз их отставили и тут же, изловчась, закогтили крючьями стрелецкие кафтаны.

Глянул Епишка – возликовал: – два сдернутых стрельца, распотешно кувыркаясь, летят за борт.

— Сарынь! Шарила! – не умолкал атаман. – Круши!

Заскочил он на казацкую спину и полез на палубу насады: – в одной руке пистоль турский, в другой – кривая татарская шашка с серебряным узорочьем.

А Епишка, чтоб трусом не назваться, с ведром вскарабкался на палубу – и ну махать им!

Да размахался он больно шибко и сослепу угодил в трюм. Смотрит: – среди сундуков кованых сам купец в белой распоясанной рубахе стоит на коленях; перед ним икона богоматери, и он поклоны ей отбивает.

Вскинул Епишка кожаное ведро и нахлобучил на седую голову, тыкнул:

— Идем, идем, старче, на расправу атаманову!

На палубе творилось сущее побоище. Казаки, облепив насаду, карабкались на нее.

Взблескивали шашки и топоры – отлетали головы стрелецкие. С визгом проносились каленые стрелы лучников, потрескивали пистоли.

Стукотня кованых сапог громом рассыпалась по палубе. На кичке – носу – натекла кровавая лужа: – там, на просторе, рубился взъяренный атаман Ермак, сам весь в крови.

Скоро все было покончено.Уселся атаман прямо на убитого стрелецкого начальника, вытер кровавый пот со лба бараньей шапкой и сказал с усталой хрипотцой:

— Сыскать купца! Будем суд чинить!

Епишка вытолкнул своего пленника с ведром, нахлобученным на голову, распотешил всю ножевую оравушку. Но атаман даже не улыбнулся.

Сдернув концом сабли ведро, спросил купца:

— Пошто замятню-сечу устроил? Пошто не сдался вольным казакам на милость?

Страхом забивало гортань купеческую, крупной дрожью ходило под распоясанной рубахой старческое тело.

— Удавить его на мачте! – приказал атаман Ермак. – Там он ближе к Богу будет. Там ему, грехопуту, дюже укладно покаяться, как скудобедный люд разорял.

Взвили казаки захрипевшего купца в самую высь мачты, а сами стали дуванить добычу, вино фряжское пить да песни веселые петь.

Епишка, обряженный в стрелецкий кафтан, с воткнутой в ухо жемчужной серьгой, бражничал по-казацки.

Теперь он сознавал себя не жалким беглым сбродником, но вольным казаком, человеком, которого царь-гроза московитский никогда не склонит на покорность и который сам в урочный час сможет пригрозить ему пистолью или отнятым бердышом.